|

章丘龍山村的“和興永”雜貨鋪,從1917年創建到1956年公私合營長達四十多年的經營中,生意一直很紅火。

創業和發展 清末民國初,龍山人趙廣塾看到本地人豐物阜,交通便利,是經商的好地方。于是與其弟趙廣升籌劃資金在龍山前街西頭創辦了“和興永”雜貨鋪,寓意:和氣生財,生意興隆,利潤永恒。 當時,趙廣塾祖輩務農,家中人多地少,經濟拮據,日子艱難。發家只好依賴于商業,開始主要經營煙酒糖茶,調料付食,日用雜貨。貨源依靠從濟南等地購進。由于服務周到熱情,又薄利多銷,很受群眾歡迎。到了1920年,眼看買賣越來越紅火,兩股東商量各自單獨經營以求更大發展。決定趙廣塾仍經營原來的店鋪,趙廣升則另起爐灶,在其東邊開一新店,定名“益興和”,由趙廣升帶其子趙奉業經營。分營之后,買賣仍很興隆。1937年,日寇侵華,占領龍山,肆意踐踏中國民族商業,益興和倒閉。這時,“和興永”的掌柜趙漢業(趙廣塾之子),出資買下了益興和店鋪,之后,日益發展,“和興永”逐漸壯大起來。

別具一格的經營之道 當時,和興永雖面臨著前街“東泉居”、“合記”,南北街“春林堂”等同行的競爭,但由于趙廣塾經營之道高人一籌,經營方式獨樹一幟,所以營業額和利潤也獨占鰲頭。 和興永的經營特點主要有:

(一)講究“明、準、活、快”經營之道。

“明”就是情況明,注重行情;“準”就是判斷準,該進貨及時進貨,該放售立即放售;“活”就是靈活,應變性強,講究權變,爭取多賺少賠;“快”就是要比同行快一步,尤其在行市特別好時,進銷快是盈利的關鍵。 (二)薄利多銷,有利就干

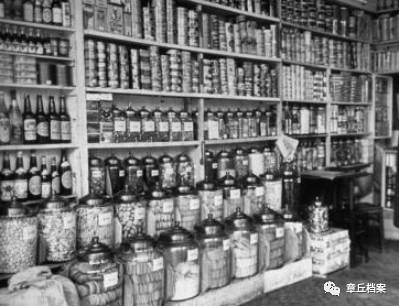

“和興永”經營的自產醬菜,品種繁多,各具特色,以中、低檔為主,價格比同行低,銷路甚好。各種醬菜都用藍色花瓷缸陳列,既美觀大方,又便利顧客挑選。 (三)講究信譽,周到服務

顧客進店,點頭微笑,先讓座敬煙、倒茶,然后很禮貌地征詢顧客想買點什么商品,主動介紹商品產地、特點,買賣成交將商品整齊包扎,雙手將商品遞交顧客。顧客離店由接待人員送出門口,并說:“歡迎先生再來光顧”等,力求多爭取回頭客,以建立長期主顧關系。結算方式一般以現錢交易,錢貨兩清,對老主顧則靈活掌握,有現錢的交現錢,無現錢的記賬。若誰家有紅白公事,趕上馬車送貨上門。 精明的“和興永”以獨特的方式獲得了巨大的成功,這主要是:第一,主要產品依靠自己加工,如糕點、香油、醬油、醋、黃酒等,技術精湛,配料講究,質量好,價格低,利潤高。第二,就地大集來采購原料,在自家地里種植糧油原料。當時,“和興永”已“壟斷”龍山大集的麥子、高粱、大豆、芝麻等原料價格。和興永每年種十余畝芝麻,磨香油;種20畝高粱、黍子、紅谷做醋,釀制黃酒。采取了以上措施,降低了成本,增加了利潤,提高了競爭能力。

“煉內功”加強內部管理 “和興永”的用人有兩部分,一是有親戚關系的,二是善于經營、有專長的人。不論哪種人,無敬業精神不用。 “和興永”鼎盛時期,在龍山一帶是數一數二的商號,店鋪若市,買賣興旺,有作坊三處,小樓一座,土地六十畝,騾馬、轎車俱全,資產總價值達二百多萬元。家大業大,買賣越干越紅火,除店鋪銷售外,還趕四集,擺貨攤。日銷售額達兩千余元,年利潤十萬余元。

新 生 “和興永”從兩間小門頭,三個醬油缸起家,發展到遠近聞名的商業大戶,一個最著名的特點就是:農商一體,自產自銷,這可以說是“和興永”發跡的訣竅。

歷經滄桑,潮起潮落,“和興永”興盛不衰,一直延續到1956年公私合營,加入到孫村(今歷城)供銷合作社,上級供銷社撥款增資,擴大了規模,使“和興永”這一老字號重新煥發了生機。

來源:章丘檔案

|

|Archiver|手機版|小黑屋|大章丘網

( 魯ICP備14015877號-1 )

|Archiver|手機版|小黑屋|大章丘網

( 魯ICP備14015877號-1 )